Un Macondo en las gradas

Cada uno construimos nuestro propio Macondo. Ese lugar cálido al que siempre podemos volver. Ese escondite imaginario donde poder hablar en voz alta sin que a uno le tomen por loco. Ese recoveco donde solo entra la luz si tú quieres que entre.

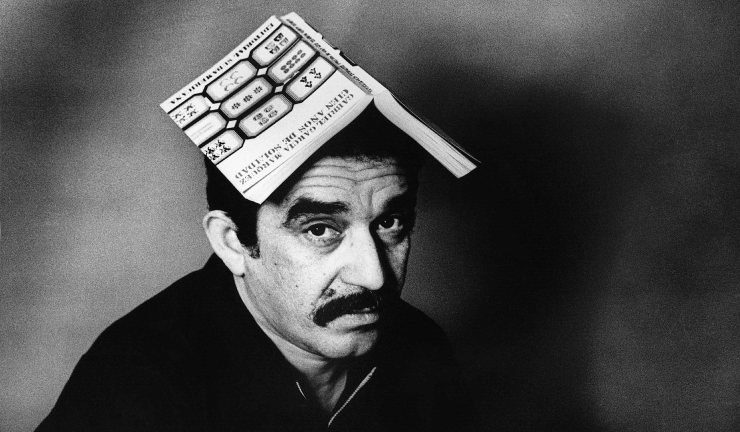

El estadio de fútbol, sin duda, se convierte en algo así como un Macondo para el aficionado. Gabriel García Márquez no fue precisamente un fiel seguidor del fútbol, aunque, en 1950, escribió un artículo titulado El juramento para El comercio de Lima GDA. Aquel texto se convirtió en su bautismo como comentarista balompédico. Debutó en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla donde,aquella tarde, se enfrentaban Junior y Millonarios. «Como era un encuentro más sonado que todos los anteriores, tuve que irme temprano», arrancaba su crónica. «Confieso que nunca en mi vida he llegado tan temprano a ninguna parte y que de ninguna tampoco he salido tan agotado».

En el césped correteaba el mismísimo Di Stéfano, pero no fue, sin embargo, el futbolista en el que fijó su atención García Márquez: «Si los jugadores del Junior no hubieran sido ciertamente jugadores sino escritores, me parece que el maestro Helenio habría sido un extraordinario autor de novelas policíacas». Antes de entrar en las disquisiciones del partido, contaba Gabo que aquel día aprendió a desprenderse del ridículo. Enseguida se percató del cambio que, con solo una bufanda o una gorra, se operaba en los aficionados: no eran los mismos dentro que fuera del estadio. En las gradas encontraban su Macondo particular, y él se sintió cómodo entre ellos: «No creo haber perdido nada con este irrevocable ingreso que hoy hago públicamente a la santa hermandad de los hinchas», escribió. «Lo único que deseo, ahora, es convertir a alguien».

García Márquez volvía al suyo cada vez que se postraba frente una hoja en blanco. En su duermevela, solía encontrarse por sus calles infestadas de gallinazos con el bueno de José Arcadio Buendía, fundador de la mítica aldea. En sus apenas veinte casuchas cabía toda la magia del mundo. Muchos decían que su nombre, Macondo, provenía de una antigua hacienda bananera. Otros, que era una palabra griega que había cruzado todos los mares. Los locales contaban que, en realidad, aquel era el nombre de un antiguo tipo de árbol que desapareció por la codicia sin límites del hombre. Algunos, acodados en la barra del bar, relataban que aquello de Macondo solo era el apelativo de un viejo juego de azar. García Márquez, en Vivir para contarla, señalaba que escucharla le traía resonancias de su infancia, cuando correteaba por una hacienda cercana a su casa, que lucía, en un letrero metálico azul, aquel nombre escrito en letras blancas.

En esa misma novela, narró así su última parada: «Empezamos a jugar con pelotas de trapo y alcancé a ser un buen portero, pero cuando pasamos a balón de reglamento sufrí un golpe en el estómago con un tiro tan potente, que hasta allí llegaron mis ínfulas». En las polvorientas callejas de Aracataca, Gabo corría tras el balón y soñaba con convertirse en jugador del Atlético Junior de Barranquilla, sin imaginar que le esperaban cien años de soledad frente al papel en blanco. Todavía no sabía que su lugar no era la portería. Que el juramento de su vida lo haría con la literatura, y no con una pelota de trapo.